В 2026 г. будет отмечаться 195‑летие со дня рождения выдающегося российского и латвийского художника Карла Федоровича Гуна, в творческом наследии которого немалое место занимает этнографическая тема коренных народов России, включая финно‑угров. Для библиотечного краеведения и краеведческой библиографии Удмуртии недавно вышедшая книга о художнике – это новый авторитетный источник в области исторической этнографии проживающих на территории региона народов.

Роскошный фолиант под названием «Карл Гун. Художник и этнограф»1 (Елабуга, 2023. – 528 с.) издан в серии «Наследие Елабуги» в рамках программы президентских грантов Фонда культурных инициатив Елабужским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником.

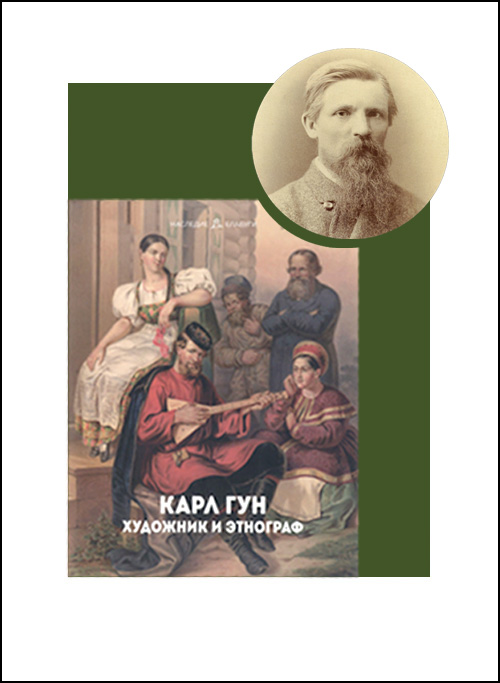

Суперобложка книги. С. 1. «Великороссияне центральных губерний». Рисунок с натуры К. Гуна. Литография Винкельман и сын в Берлине (из книги «Description ethnographique des peoples de la Russie», 1862. Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург). С. 4. «Казанские татары». К. Гун по оригинальным рисункам и костюмам Императорского Русского географического общества (там же).

Обложка книги. К. Гун. Итальянский дворик. 1871. Холст, масло. (Latvijas Nacionālais māksals muzejs / Латвийский национальный художественный музей, Рига).

Впечатляет список принявших участие в подготовке книги. Это искусствоведы, журналисты, сотрудники музеев из Елабуги (Татарстан), Риги и Огре (Латвия), а также более тридцати государственных музеев и библиотек из России, Латвии и Узбекистана. Издание дополняют биографические очерки о художнике, написанные авторами XIX века и давно ставшие библиографической редкостью.

«Задача настоящего издания – вернуть наследие художника российским зрителям, читателям, исследователям, ценителям искусства, показать его во всей творческой полноте: как исторического живописца, портретиста, книжного иллюстратора, великолепного мастера акварели и карандашного рисунка, всегда тяготевшего при этом к изображению простой действительности и обыкновенной жизни»2.

В книге приведено более двухсот работ художника, из них свыше сотни – это рисунки и акварели из елабужского альбома, представляющие уникальную коллекцию материалов для этнографов, историков и краеведов Прикамья. Их дополняют живописные и графические работы К. Ф. Гуна из музейных и частных коллекций России и Латвии, дающие представление о творческом пути мастера.

* * *

«Карл Федорович (Карлис Фридрихович) Гун появился на свет 1 (13) ноября 1831 года в Лифляндской губернии, в 70 верстах от Риги, в местечке Зиссегаль (Сиссегаль), – ныне город Мадлиена в Латвии. Отец его был родом из Эстляндии. <...> Об отце Гуна известно, что он был церковным органистом и школьным учителем...»3.

К. Ф. Гун. Вторая половина XIX в.

И. Н. Крамской. Портрет художника К. Ф. Гуна. Б. д. Фрагмент. (Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко)

В 1862–1863 гг. выпускники и золотые медалисты Императорской Петербургской академии художеств Карл Гун и уроженец Перми Василий Петрович Верещагин (1835–1909) жили и работали в Елабуге Вятской губернии (ныне Республика Татарстан). Их приезд был обусловлен приглашением городского головы, купца и благотворителя Ивана Ивановича Стахеева (1802–1885). Товарищем Гуна и Верещагина по академии был уроженец Елабуги Иван Иванович Шишкин (1832–1898). Это его отец, купец и общественный деятель Иван Васильевич Шишкин, рекомендовал пригласить даровитых молодых художников, приятелей своего талантливого сына, для росписи иконостаса Покровского собора, строительство которого инициировал Стахеев.

1. Покровская церковь в Елабуге. 1910‑е гг. Фрагмент. Фото из архива М. К. Петрова

2. Интерьер Покровской церкви в Елабуге. 2008 г. (фото Л. Е. Пахомовой)

В Елабуге Карл Гун принимал также участие в создании декораций для любительских спектаклей, выполнял частные заказы на портреты, делал многочисленные зарисовки городских сценок, а кроме того, выезжал за пределы города – в русские, татарские, кряшенские, чувашские, марийские и удмуртские деревни Вятской и Казанской губерний. В путевом художественном альбоме Карла Гуна запечатлены народные типажи, национальные костюмы и жилища коренных народов Прикамья и Урало-Поволжья.

В книгу-альбом «Карл Гун. Художник и этнограф» включены рисунки 1862 года, виртуозно выполненные с натуры в акварельно-графической технике и изображающие удмуртов (вотяков) и марийцев (черемисов) – жителей двух старинных деревень, расположенных недалеко друг от друга на территории современного Граховского района Удмуртской Республики (бывший Елабужский уезд Вятской губернии), – Верхняя Игра и Мари-Возжай (бывшее название – Черемисский Возжай). Эти графические листы с комментариями художника и очевидца хранятся сейчас в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург).

В книгу-альбом «Карл Гун. Художник и этнограф» включены рисунки 1862 года, виртуозно выполненные с натуры в акварельно-графической технике и изображающие удмуртов (вотяков) и марийцев (черемисов) – жителей двух старинных деревень, расположенных недалеко друг от друга на территории современного Граховского района Удмуртской Республики (бывший Елабужский уезд Вятской губернии), – Верхняя Игра и Мари-Возжай (бывшее название – Черемисский Возжай). Эти графические листы с комментариями художника и очевидца хранятся сейчас в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург).

- «Следующая подборка, состоящая из пяти рисунков, была выполнена в воскресенье 1 июля – с двухнедельным перерывом после поездки в Верхнюю Игру и Черемисский Возжай. В нее вошли: “Вотячки и староверка Вятской губернии”, “Вотячки Вятской губернии”, два листа с одинаковым названием “Вотяки Вятской губернии” и небольшая недатированная зарисовка “Старуха вотячка”.

Все они были сделаны в одном из селений Елабужского уезда. Но установить, в каком именно, пока не удалось – перед нами тот редкий случай, когда Гун ни на одном из листов не обозначил место этих зарисовок, оставив только пометку общего характера: “Вятск. Губ.”.

Акварели этого цикла – типичные подготовительные эскизы для будущих этнографических иллюстраций. Наибольший интерес среди них представляет лист “Вотячки и староверка Вятской губернии”. Правда, необходимо оговориться, что, помимо вотских женщин, на работе показана старокрещенка, как это и следует из авторской надписи, а вовсе не староверка, как указано в музейной атрибуции»4.

- «<...> в субботу 28 июля Гун написал акварель “Вотяцкая винокурня” – совершенно уникальный в сюжетном отношении рисунок. Видимо, отчетливо сознавая, что ему удалось нарисовать то, что не удавалось до этого никому, в правом нижнем углу листа несколько выше даты художник поставил свою подпись: “К. Гун”.

О кумышке, национальном вотском напитке, в XIX веке упоминали все, кто писал о вотяках, но вот изображений с процессом ее изготовления не существовало. Рисунок Гуна – единственное произведение подобного рода, по крайней мере, в рамках XIX века, хотя не исключено, что и в более широком временном диапазоне – с XVIII и по XX век включительно.

Во всяком случае, в 1901 году в знаменитой “Живописной России” М. Вольфа среди иллюстраций к очерку “Вятский край” была опубликована гравюра “Винокурение у вотяков (гонка кумышки)”, сделанная на основе акварели Гуна, правда, как это было свойственно изданиям того времени, без упоминания имени художника»5.

* * *

В вошедшей в книгу статье сотрудника Елабужского музея-заповедника Александра Куклина «Книжная графика Карла Гуна», которую мы процитировали выше, приведены также сведения об участии К. Гуна в иллюстрировании двухтомного франкоязычного издания «Description ethnographique des peoples de la Russie» («Этнографическое описание народов России», 1862), подготовленного российским этнографом (немцем по происхождению) Густавом-Теодором Паули (1817–1867) совместно с Императорским Русским географическим обществом. Из сопровождавших издание 62 цветных иллюстраций 30 были подготовлены Гуном, в том числе выполнены им по оригиналам других художников. Из числа финно-угорских народов Российской империи в «Этнографическое описание» включены изображения представителей прибалтийско-финской группы финно-пермской подветви (это ливы, кревинги, ижора, ингерманландцы – ауромойзет и савакот) и угорской подветви (ханты/остяки).

* * *

Карл Гун умер от чахотки в швейцарском Давосе в 1877 г. Похоронен на родине, в Латвии, – в Мадлиене (бывший Сиссегаль). Ему было 47 лет.

«Но, рано уйдя из жизни, он успел сделать удивительно много и оставил нам богатейшее художественное наследие. Его картины можно видеть в частных коллекциях и музеях по всему миру. Они хранятся в Латвийском национальном художественном музее и Третьяковской галерее в Москве, в Русском музее в Санкт-Петербурге, в национальных галереях Армении и Узбекистана. Однако среди этого немалого наследия есть одна небольшая, мало кому известная сегодня работа – роспись плафона над проповеднической кафедрой в Мадлиене. Там голубка Гуна, которую он рисовал еще девятилетним мальчиком на стене храма, широко раскинув крылья, вечно парит под сводами старинной [лютеранской] церкви в Сиссегале, – месте, где Карл Гун родился, вырос и был похоронен, в крае, который он всегда любил и куда стремился вернуться»6.

___________________

2 Предисловие / ген. директор Елабужского государственного музея-заповедника, засл. работник культуры РФ и Республики Татарстан, лауреат Госпремии РФ в области литературы и искусства Гульзада Руденко // Карл Гун. Художник и этнограф. – Елабуга, 2023. – С. 9.

3 Пудакова О. Карл Гун // Там же. С. 49.